先日、スーツの寿命について質問をいただきました。

物理的に消耗していないスーツについて、どういう基準で買い換えていけば良いかというものです。

たしかに、スーツを普段の仕事で着ない場合、あるいは着数が多く大切に着た場合、意外とスーツは長持ちするものです。

ということで今回は、傷んでいないスーツの寿命について、考えてみます。

1.質問内容

はじめまして。数年前から愛読させていただいております。私はサラリーマンですが、毎日スーツはきません。月に数回といった程度です。そのせいかスーツも革靴も状態は良く体型も変わっていないので現在でもそのまま着用できます。スーツも革靴もブラッシングと陰干しを定期的に行っています。すべて御サイトで基本を教えていただきました。ありがとうございます。むしろスーツを頻繁に着用する職種でないからこそ、周囲から得られる情報も限られ、御サイトにたどり着き貪欲に吸収できたのかもしれません。おかげ様でたまに着るスーツ姿はそれなりに様になっているようで褒められることもあります。重ねてお礼申し上げます。

スーツ・ドレスシャツ・靴は消耗品ですが、自分の場合はそこまで消耗することもないので(これまでに革靴の踵を直した、ドレスシャツを買い足した程度)このままつづくとずっと着れちゃうんじゃないかなぁなんて思っています。現在のスーツは無地濃紺で2つボタン、ラペルは8cm程度。そこで単純な疑問なのですが、物理的に消耗しない場合、流行など文化的な寿命はなにを基準とすればいいのでしょうか。革靴も含めておしえていただけないでしょうか。

スーツもシャツも所持数や着る機会はふつうのサラリーマンの方と比べて少なく釈迦に説法かと存じますが、ブルックスブラザーズのノンアイロンシャツ(綿100%)を大変気に入っております。安くはないのですが、質感と素材や利便性を考えると優れていると思います。この点もご意見をいただければと思います。(30代男性)

普段からご覧いただきありがとう御座います。また参考になりましたようでなによりです。

さて、質問をまとめると、

- スーツの、流行としての寿命の基準はどんなものか

- 革靴にもそのような寿命はあるか

というものです。(なお、最後の段落については、私がブルックスブラザーズについて詳しく無いため、回答は避けます。すみません。)

かなりの難問ですが、一つずつ確認してみましょう。

2.スーツの、流行としての寿命の基準はなにか

流行が現れるポイント

スーツの寿命そのものについては、昨年以下の記事で取り上げました。

その中で「形が古くなったとき」として、以下の項目を挙げました。

- 下襟の幅

- ズボンの丈

- 全体のゆとり

- ゴージライン

- ボタンの位置

これらはスーツの流行が現れるディテールの一部です。記事ではあまり詳しく書かなかったため、一つずつ簡単に説明していきます。

下襟の幅

質問者さんは下襟(ラペル)が8センチ幅のスーツをお持ちとのこと。

ここ数年は拡大傾向にありますが、概ね標準的な幅だとおもいます。(既製服も、8センチ程度が標準のようです。)

とはいえ、着る方の体型(当然大きければ広いラペルが映える)や全体のデザインによって、適正な幅は異なるので注意は必要です。

私は10年ほど前に仕立てたラペル8センチ幅のスーツ(当時入社間もない頃で、清水の舞台から飛び降りる感覚でした^^;)は、今も現役でローテーションに入っています。

当時は細い7センチ以下がトレンドでしたから、流行に乗って作っていたら今頃古くさくて着られなくなっていたと思います。

ズボンの丈

ズボンの裾が、靴に若干触れるのをハーフクッション、触れて凹みが出来るのがワンクッションなどと表現します。

かつてはワンクッションが一般的でしたが、ここ数年はハーフクッションや、そもそもズボンに触れないノークッションが多くなりました。

これには、ズボン幅(裾幅)の流行も大きく関わっていています。

ここ数年、細身のズボンが流行っていましたが、これらはワンクッションにすると蛇腹状になりみすぼらしくなってしまいます。そのため、ハーフクッション(ジャケパンなどは靴に接しないノークッション)が多くなっているようです。(とはいえ、一部にはタック入りズボンの提案が多くなるなど、揺り戻しは来ていますが。)

全体のゆとり

バブル期のスーツは、今から見るとかなりゆとり(大きめの肩幅や着丈、袖丈を含む)があるように見えます。また、10年ほど前の流行を見ると、逆にピチピチとしてゆとりがなさ過ぎるように見えます。

このように、特定のパーツだけでなく、スーツ全体のゆとりも大きく流行に左右され、そして流行に寄せすぎると寿命を縮める結果になります。

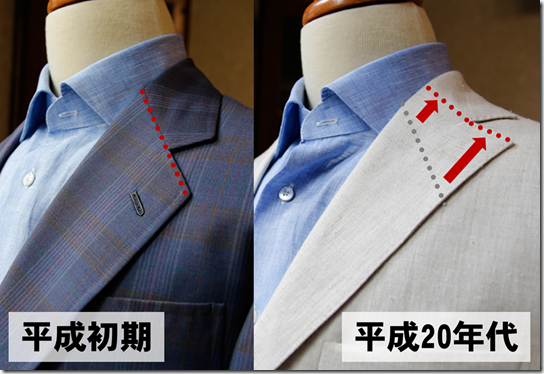

ゴージライン

ゴージラインとは、上襟と下襟の切替部分で出来た線をいいます。

この線の角度が、下に向いているのか地面と平行なのかが、流行によって変化します。

平成の初期にはかなり下がっていたゴージラインは、今から5年~10年位前はかなり高く(地面と平行に近い状態。いわゆるハイゴージ)なり、そして昨今では再び揺り戻しが来ているようです。

ボタンの位置

実はボタンの位置にも流行が存在します。

主な観点は、第1ボタンをどの位置にするか、そして第2ボタンとの間隔をどの程度開けるかです。

それらは、ジャケットのデザイン(上で紹介した下襟の幅と全体のゆとり、そしてゴージラインの角度など)と密接に関わっています。

一例を挙げると、先述の通りかつてハイゴージ全盛の頃は、ボタン位置も上に設定されたものが多かったように思います。

判断基準と方法

上述のように、どんなポイントに流行が表れるかは比較的簡単に理解出来ます。

しかし難しいのが、どの程度まで世間のスタンダートから外れれば流行遅れになるか、という点です。

特に、イチゼロでセーフ/アウトが決まる物でも無く、そして人によっても判断が分かれるのがやっかいです。

なお、私の場合は、普段から店やテキスタイルメーカーのパンフレットなどを眺め流行をおさえつつ、自分のスーツを姿見で眺め比較して「まだ現役か」を確認しています。テーラーやスーツ屋の店員に、流行の変化を直接聞くのも有効です。

流行と寿命はトレードオフ

スーツは流行に寄せすぎると簡単に(酷いときは1~2年で)流行遅れとしての寿命がきてしまいます。

流行を作る側(メーカーやブランド)も、「新たなトレンドによる新鮮味の創出」と表裏一体で「既存アイテムの陳腐化」を狙っているのですから、思惑通りなのでしょう。

一方で、流行からすこし距離を置いたスーツにすることで少なくとも5~8年、場合(流行の変化度合いが関係するため、運の要素が大きい)によっては10年以上平気で着られます。

質問に回答するならば、自分が古くさいと感じるまで、現役でローテーションに組み入れて問題無いのではないかと思います。

3.革靴の、流行としての寿命の基準はなにか

革靴にも、スーツほどではありませんが流行は存在します。

流行が現れるポイント

大まかに分類すると、以下の2つです。

- ラスト(木型)の形状

- 種類

ラスト形状の流行

20年ほど前の雑誌を見ると、今の靴に比べて全体的に丸みを帯びた印象の靴が多いことが分かります。

逆に、10年ほど前の雑誌を見ると、いまよりもっとほっそりとした(先端が尖った印象のある)靴が多く登場します。

このように、靴の形には流行があり、特につま先の形状に変化が現れやすいようです。

種類の流行

かつてはタッセルローファーやペニーローファーが、最近ではダブルモンクストラップなどが流行しました。そしてこれらは定期的に流行を繰り返しています。

また、かつてワンポイントがついたモカシンタイプのスリップオン(いわゆる「餃子靴」などと呼ばれていました……)も、中高年を中心に多く愛用されていましたが、今ではあまり見なくなりました。これも流行の一種だったのだろうな、と思います。

あまり気にする必要はない?

まずラスト形状ですが、極端なトンガリやまん丸形状を除くと、ここ数十年靴の形は余り変わっていません。

したがってスーツ以上に、中庸を選ぶことで流行の流れを無視できると思います。

種類の流行に至っては、(一部を除けば)伝統的な革靴のディテールが繰り返し取り上げられているだけですから、流行している種類の靴ばかり揃える、などの「偏食」をしなければ問題にならないと思います。

4.まとめ

流行を追うことは楽しく、まさにファッションなのですが、それはスーツの寿命を短くするというトレードオフ(二者択一)を迫られることになります。

スーツを着数多めでローテーションしていきたいとか、長く着ていきたいとか、あまりスーツを着る機会が無いという場合は、流行を意識したディテールを控え、(野暮ったくならない程度に)保守的になると良いかも知れません。

(一方で、労働環境等からスーツが傷みやすいのであれば、常に流行に沿ったスタイルを取り入れて行くというのも、逆に良いのかもしれませんね。)

(お願い)

なお、今回は「質問箱」からお送りいただいた質問を記事化しましたが、原則レスポンスが欲しい質問については、関連する記事にコメントをお願いします。私よりもよっぽど詳しい、常連読者からの返信も期待できます^^;(質問箱は、あくまで新規記事として書いて欲しいネタを送るページで、基本的に個別回答はしていません。)

また、記事化されるまで数ヶ月から1年程度かかる事が多く、そして必ずしも記事化されるわけではないことをご了承下さい。